Los tobas (del guaraní, tová: rostro, cara, frente) son una etnia del grupo pámpido que habita en el Gran Chaco. Hacia el siglo XVI habitaba gran parte del Chaco Central y del Chaco Austral.

La etnia toba se autodenominaba en su idioma ntokóit, luego comenzaron a utilizar el autoetnónimo q'om o qom (hombre) y más infrecuentemente por el uso de su propio idioma: qom'lek o qom'lik. Como habitualmente ocurre con las grafías de nombres indígenas se encuentran muchas variantes en la escritura de estas palabras.

El nombre tová es un mote guaraní y significa "frente" debido a que los qom solían practicar la decalvación de la parte delantera del cuero cabelludo; por el mismo motivo los españoles les llamaron "frentones" (nombre dado también a los abipones por motivos similares). En el Paraguay se los solía también denominar emok, término enlhet que significa prójimo o paisano.

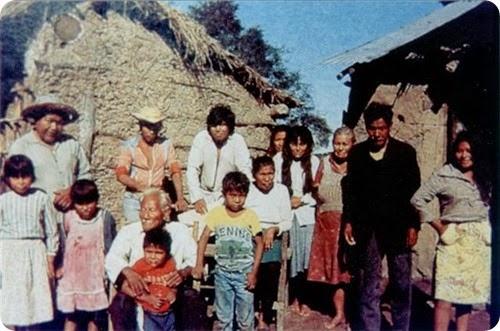

En 2007 las principales agrupaciones de este pueblo se encuentran en el este del departamento de Tarija en Bolivia; en el este de la provincia de Formosa, el centro y este de la provincia del Chaco y el norte de la provincia de Santa Fe en la Argentina y en el Chaco Boreal del Paraguay. En la Argentina son unos 20.600 (19.800 hablantes de la lengua), 146 en Bolivia y 700 en Paraguay. En el oeste de la provincia de Formosa se han mixogenizado con los pilagás, siendo denominados toba-pilagás.

Existe una intensa migración interna hacia el Gran Rosario (encontrándose allí el Barrio Toba de Rosario); y hacia el noreste de la provincia de Santiago del Estero. Otro asentamiento Barrio Toba (La Plata) se encuentra en el Partido de La Plata, en la provincia de Buenos Aires.

Como típicos pámpidos se caracterizan por sus elevadas tallas y por predominar entre ellos los individuos dolicocéfalos.

Se les considera una de las más importantes etnias del grupo llamado guaycurú (o guaykurú), voz de tono insultante que dieron los guaraníes a sus principales oponentes en el Gran Chaco.

Su lengua se denomina qomlaqtaq y desde el punto de vista lingüístico se le suele incluir dentro del grupo de lenguas guaycurúes, o en el de las macropanoanas. Forma parte de la familia lingüística mataco-guaycurú.

Historia:

A la llegada de los españoles en el siglo XVI, los ntokóit, luego qom'lek, habitaban principalmente las regiones del Chaco actualmente salteño y tarijeño y desde allí se extendían (imbrincándose con otras etnias) a lo largo del río Bermejo y en menor medida del río Pilcomayo. El mayor crecimiento demográfico de los wichí hizo que estos ejercieran mayor presión demográfica para obligarles a un desplazamiento hacia el este, territorios en los que hoy mayoritariamente habitan.

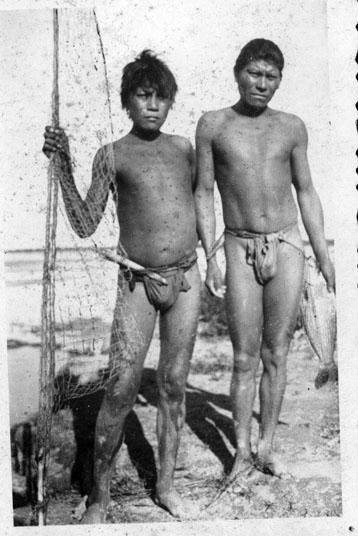

Hasta el siglo XIX eran un pueblo predominantemente cazador-recolector seminómade que marchaba en pos de sus recursos alimentarios y existía entre ellos una fuerte división sexual del trabajo: los varones desde muy temprana edad se dedicaban a la caza y a la pesca y las mujeres a la recolección y a una incipiente agricultura hortícola en gran medida influida por aportes ándidos y amazónidos. De este modo, en pequeñas parcelas cultivaban nachitek (zapallos), oltañi (maíz), avagha (porotos), batatas, mandioca, etc. Sin embargo tales cultivos eran sólo complementarios para su dieta y no llegaban a tener excedentes como para la acumulación de alimentos de origen agrícola. Existe una explicación ecológica para este aparente atraso: el clima y la edafología de su territorio no permitían suficientes rindes para sus producciones agrícolas, mientras que el territorio chaqueño en estado salvaje les resultaba una gran fuente de recursos alimenticios, en especial de proteínas de primera calidad. Los qom cazaban principalmente tapires, pecaríes, ciervos, guanacos y gran cantidad de aves. Como complemento solían recolectar miel y gran cantidad de frutos, bayas y raíces silvestres.

La presencia de los españoles significó una gran revolución para ellos: por una parte se encontraron con un nuevo y poderoso enemigo, por el otro los españoles involuntariamente hicieron un gran aporte a su cultura: en el siglo XVII los tobas comenzaron a utilizar el caballo y pronto devinieron en un poderoso complejo ecuestre en el centro y sur del Gran Chaco (Chaco Gualamba). Se volvieron hábiles jinetes pese a que su territorio estaba en gran parte cubierto de bosques y selvas (al andar a caballo bajo los árboles solían llevar sobre sus cabezas un cuero hábilmente sujetado a su cuerpo, para prevenirse de las espinas de los árboles y de los ataques de los pumas y yaguares que sorpresivamente les podían saltar desde las ramas).

Con la adopción de la equitación pudieron extender sus correrías, transformándose en la etnia dominante del Chaco Central (aprovechaban los plenilunios para cruzar con sus caballos el río Paraguay y asaltar las poblaciones cercanas a la orilla izquierda de dicho río, actualmente en la nación homónima). También el dominio del caballo les permitió avanzar hacia el Chaco Austral e incluso realizar incursiones relámpago en las zonas correspondientes al noroeste de la región pampeana. Desde sus caballos, armados con arco y flecha cazaban no sólo animales autóctonos sino el ganado vacuno de origen europeo.

Los tobas resultaron ser una de las etnias que mayor resistencia opusieron al intento de transculturación y usurpación del hombre blanco en la región chaqueña, llegando en 1858 a amenazar la ciudad de Santa Fe, pero desde 1880 no pudieron afrontar las campañas del Ejército Argentino que les arrinconó en el Chaco Impenetrable.

En 1919 la última resistencia bélica de los qom fue abatida en Napalpí, en la provincia del Chaco, en donde 200 de ellos fueron masacrados en el hecho conocido como Masacre de Napalpí. Muchos fueron obligados a trabajar en las plantaciones de algodón o como hacheros en los obrajes.

Cultura:

La cultura de los tobas era funcional a sus costumbres y tradiciones: vivían en habitaciones de leños recubiertas de paja, habitáculos que solían medir unos dos metros de diámetro. Fabricaban objetos de cerámica, cestería y tejidos con finalidad principalmente utilitaria.

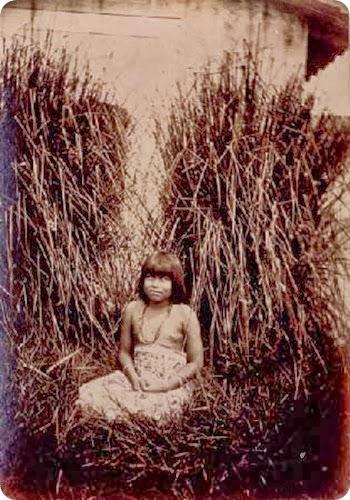

Durante los meses cálidos casi no usaban vestimenta a excepción de simples taparrabos. En los períodos frescos usaban ropas más complejas y en ocasión de sus celebraciones rituales se adornaban. De este modo poseían un vestido llamado poto confeccionado con fibras de caraguatá, cuero y tras la irrupción española, con algodón.

También durante los períodos fríos llegaban a abrigarse con ponchos. Los varones adultos adornaban sus cabezas con el opaga especie de tocado realizado con plumas y cuerdas de caraguatá. Mujeres y varones se adornaban con onguaghachik es decir con pulseras que originalmente se confeccionaban usando dientes y uñas de animales, semillas, plumas, valvas o conchas y cócleas o caracoles (al parecer para obtener algunos de estos elementos practicaban comercio de trueque con otras etnias) De confección semejante a estas pulseras eran los colaq o collares. En cuanto a los nallaghachik estos eran adornos eminentemente festivos, muy coloridos, compuestos con plumas, flores y hojas.

Religion:

Por su sistema de creencias se les ha calificado de animistas y chamanistas; poseían un culto a los seres de la naturaleza y la creencia en una divinidad máxima. Desde el siglo XX se mantienen aún por transmisión oral resistente, este sistema religioso aunque muchos han adoptado a su modo el cristianismo, en particular el llamado pentecostal ya que sus chamanes en muchos casos se convirtieron en pastores protestantes. En todo caso aún hoy gran parte de la población qom acude a sus chamanes o pio'oxonak que son terapeutas o sanadores.

ntes de su aceptación del cristianismo era frecuente entre ellos el infanticidio de los recién nacidos, costumbre que se debía a la escasez de recursos alimentarios que solían sufrir. Por contrapartida, los hijos que sobrevivían eran tratados con especial dedicación y afecto.

Si te ha gustado el artículo inscribete al feed clicando en la imagen más abajo para tenerte siempre actualizado sobre los nuevos contenidos del blog: